「入札」という言葉は聞いたことがあっても、実際にどうやって参加するのか、何をすればいいのか、はじめの一歩がわからない──そんな方も多いのではないでしょうか。

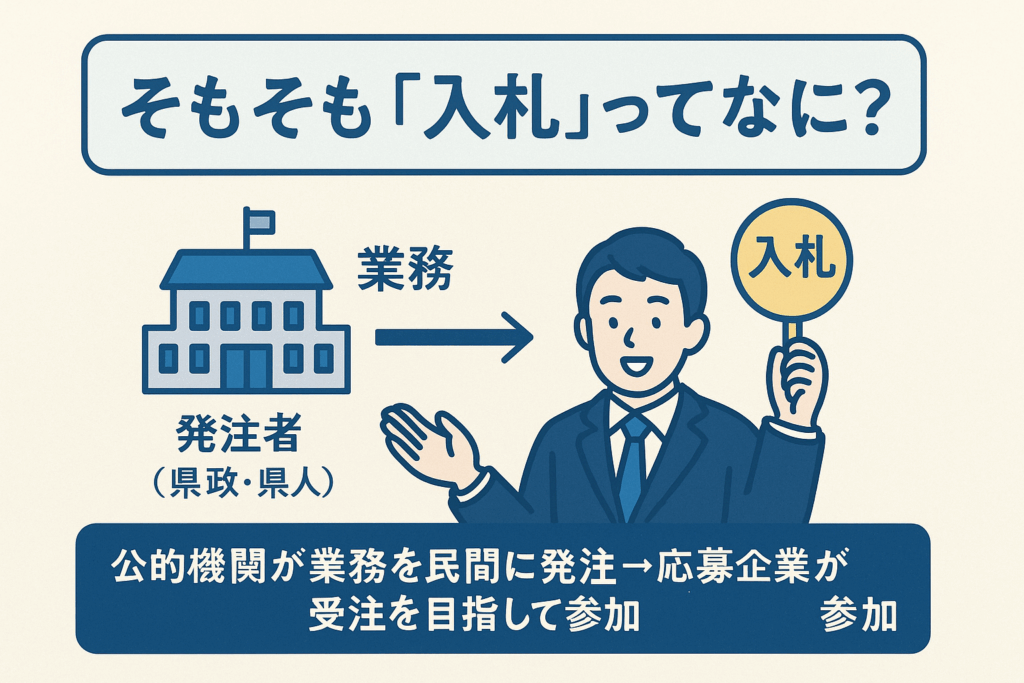

入札とは、国や自治体などの公的機関が発注する業務に対して、民間の企業や個人が受注を目指して参加する制度です。

私自身も、地方自治体の動画制作案件や省庁のプロジェクトを実際に受注してきた経験がありますが、最初はまったくの手探りでした。

しかし、正しい手順を踏めば、中小企業や個人事業主でも十分にチャンスがある世界だと実感しています。

本記事では、入札の基本から、参加までの手続き、案件の探し方、そして初心者が目指すべき最初のステップまでを、実体験も交えながらわかりやすく解説していきます。

「うちみたいな小規模でも本当にできるの?」と思っている方こそ、ぜひ参考にしてみてください。

そもそも「入札」ってなに?

入札は誰が何のためにやっているの?

「入札」とは、国や都道府県、市区町村といった公的機関(=発注者)が、民間の事業者(=受注者)に業務を依頼するための手続きです。

たとえば以下のような案件が、実際に入札を通じて発注されています:

- 市の広報動画制作

- 学校や庁舎の清掃業務

- オンラインシステムの開発・保守

- イベント運営や司会進行

- パンフレットやポスターのデザイン制作 など

このような業務を、公正なルールに基づいて広く募集し、条件に合った事業者を選ぶために「入札」という制度が設けられています。

「発注者(自治体)」と「受注者(民間企業)」の関係

入札は、いわば“公的な仕事を民間に委ねる窓口”です。

発注者は、「これこれこういう内容で、このくらいの予算でやってほしい」という条件を提示し、それに対して事業者が「うちならこれくらいの価格・内容でできます」と応える形で参加します。

その中で最も条件に合った事業者が選ばれ、「契約→業務スタート」という流れになります。

この“選ばれる”ことを、「落札(らくさつ)」と呼びます。

よく聞く「落札」ってどういう意味?

入札の中で「この会社にお願いしよう」と決まることを、「落札(らくさつ)」と言います。

価格が一番安かった事業者が選ばれるケースもありますが、最近では“価格と提案内容のバランス”で評価する案件も増えてきています。

実際に私自身も、はじめは「競争相手が多くて無理なんじゃないか…」と感じていましたが、動画制作やWeb制作など、自分の強みと合った分野で提案すれば十分にチャンスはあると実感しました。

とくに一般企業の受託と比べると、競合も少なめで、初めての方でも落札の可能性がある案件が多く見られます。

「入札」は一見するとハードルが高そうに見えるかもしれませんが、正しい知識を持てば、中小企業や個人事業主でも挑戦できるフィールドです。

次の章では、入札の「種類」について、もう少し詳しく見ていきましょう。

入札にはどんな種類がある?

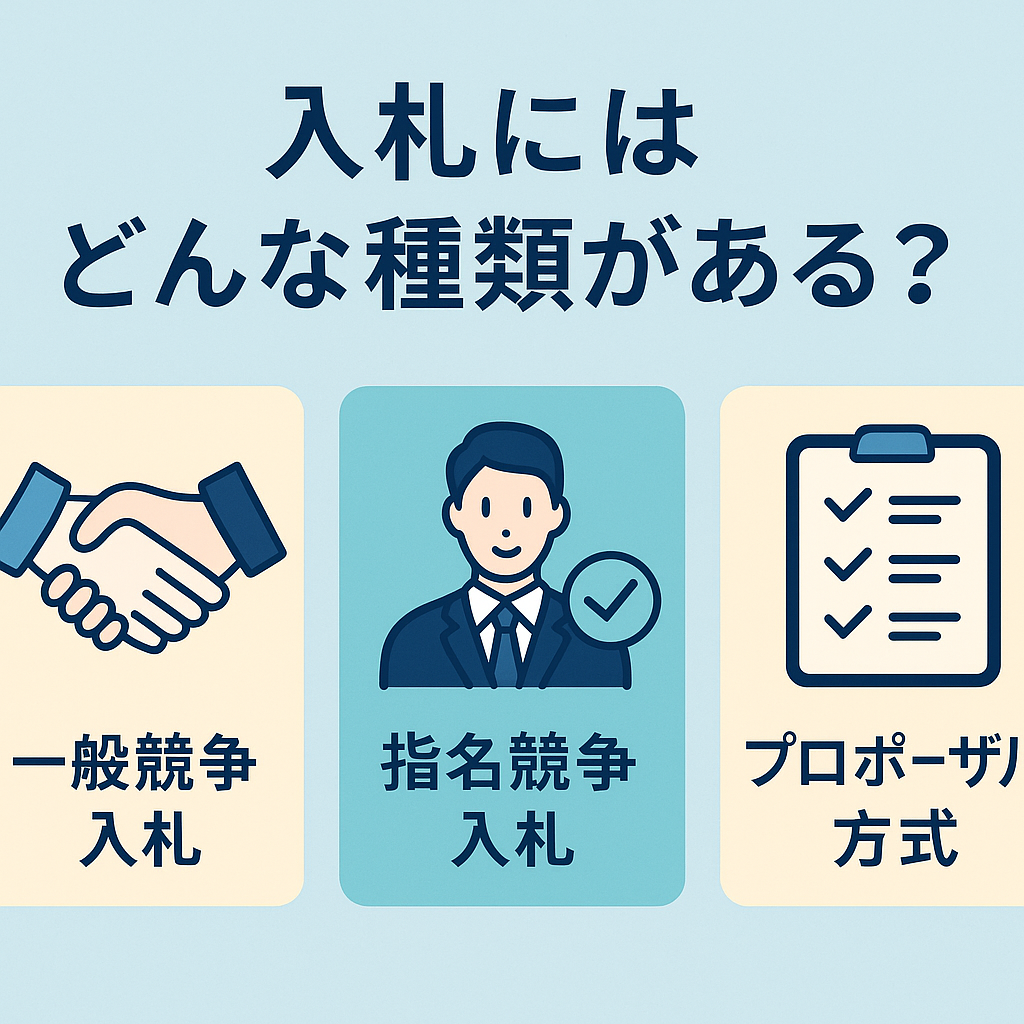

入札と一口に言っても、内容や審査方法によっていくつかの種類に分かれています。

ここでは、代表的な入札方式を紹介しつつ、初心者の方でもイメージしやすいように整理していきます。

一般競争入札と指名競争入札

最も基本的な区分が、この2つです。

■ 一般競争入札

条件さえ満たしていれば、誰でも参加できる開かれた入札です。

公平性が高く、案件によっては全国の事業者が参加することもあります。

例:

「市役所のホームページをリニューアルする業務」など、要件が明確な案件に多い傾向があります。

■ 指名競争入札

発注者があらかじめ選んだ複数の業者(指名業者)だけが参加できる入札です。

案件の性質や、過去の実績が重視されることが多いです。

例:

「毎年お願いしている業者に限定して提案を募る」など、信頼関係を前提とした小規模案件に多く見られます。

プロポーザル方式・企画競争とは?

最近増えているのが、「単純な価格競争ではなく、内容の提案力で選ばれる方式」です。

■ プロポーザル方式

業務の進め方やコンセプトなどを提案し、その内容を評価して受注者を決める方式です。

いわゆる「提案コンペ」に近い仕組みで、アイデアや表現力を求められる案件によく用いられます。

実際に私が受注した地方自治体の動画制作案件もこの方式で、価格だけでなく、「構成案」「過去実績」「制作体制」などが評価対象となりました。

案件によっては、価格点が100点満点中5点と設定されているものも多く、企画内容を重点的にみられるケースが増えたような気がします。

ただ、当然案件の財源は税金となっているので安く提案できるに越したことは無いかなと思います。

会社側の利益と国の求める予算とのバランスが結局重要になるケースも少なくはないと実感しています。

■ 企画競争方式

プロポーザル方式と似ていますが、より企画の独自性や創造性が重視される案件です。

アート系・デザイン系、観光PRのような“柔らかいテーマ”の業務に向いています。

「価格だけ」じゃない評価基準もある

「入札=安いほうが勝つ」というイメージを持たれがちですが、実際はそうとも限りません。

最近は、以下のような総合的な評価基準を導入している自治体が増えています:

- 提案内容の完成度

- 実績・経験年数

- 社会性(地域性、雇用状況、SDGs配慮など)

- 納期管理能力

- アフターサポートの有無

つまり、「ちゃんと提案できる人・会社」にはチャンスがある世界です。

特に地方の案件では、「地域密着」や「小回りの利く対応力」が評価されやすい傾向もあります。

オープンカウンター方式とは?

最近一部の自治体で導入が進んでいるのが、オープンカウンター方式(随意契約の一種)です。

これは、比較的少額な案件(例:数十万円以内)を対象に、広く募集をかけて担当者が任意に発注先を決定できる方式です。

特徴としては:

- 事前に「登録業者」になっておく必要がある自治体も多い

- 基本的に競争はなく、「提案したら通った」という感覚に近い

- 発注までがスピーディーで、初めての受注にもつながりやすい

このように、「入札」といっても競争型だけでなく、スピード感のある柔軟な方式も存在しています。

特に初めて入札に取り組む方にとって、オープンカウンターは実績づくりにも最適なステップになります。

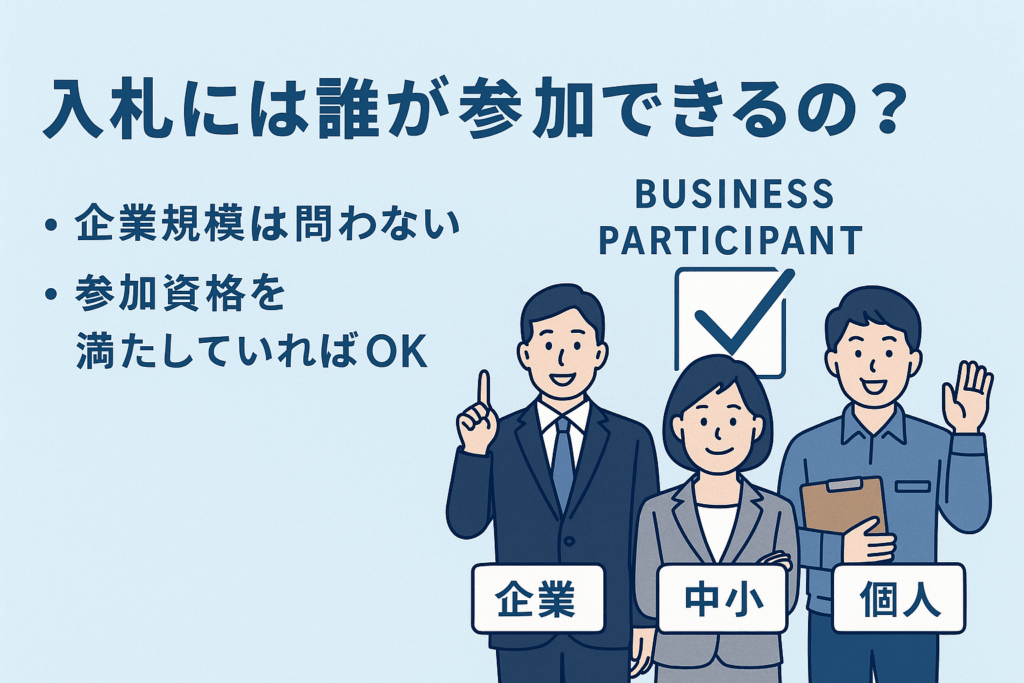

入札には誰が参加できるの?

「入札って、大企業しか参加できないのでは?」

そんなイメージを持っている方も多いかもしれませんが、実際には中小企業や個人事業主でも十分に参加可能です。

ここでは、入札に参加するために必要な条件や考え方について解説します。

法人だけ?個人事業主も参加できる?

結論から言うと、個人事業主でも参加できる自治体や案件は多数存在します。

ただし注意すべきポイントとして:

- 自治体によって「法人のみ可」とする場合がある

- 個人で参加可能でも、業種や規模によって制限される場合がある

- 契約書や請求書のやりとりが必要なため、最低限の事業者スキルは求められる

「入札参加資格」が必要って本当?

ほとんどの自治体では、入札に参加するために「入札参加資格(業者登録)」を取得する必要があります。

これは簡単に言うと、「この自治体の入札に参加していいよ」という許可のようなものです。

登録には以下のような書類提出が求められることが多いです:

- 履歴事項全部証明書(法人)または開業届(個人)

- 決算書や確定申告書の写し

- 納税証明書

- 実績・業務経歴書 など

自治体によって提出様式や求められる内容が異なるため、最初は自分の地元の市役所や県庁サイトを確認するのが良いかと思われます。

業種区分や自治体ごとの違いにも注意

「参加資格」といっても、登録できる業種やカテゴリはあらかじめ決まっています。

たとえば:

- 「物品調達」:パソコン、備品、印刷物など

- 「役務提供」:システム開発、イベント運営、動画制作など

- 「建設工事」や「測量・設計」などの専門系もあり

多くの方が狙いやすいのは、「役務(サービス提供)」や「物品関連」の分野です。

特に動画やデザイン、Web制作などは、初心者でも入りやすいジャンルと言えます。

このように、入札は一部の大手企業だけのものではなく、準備さえすれば誰でも参加できる開かれた制度です。

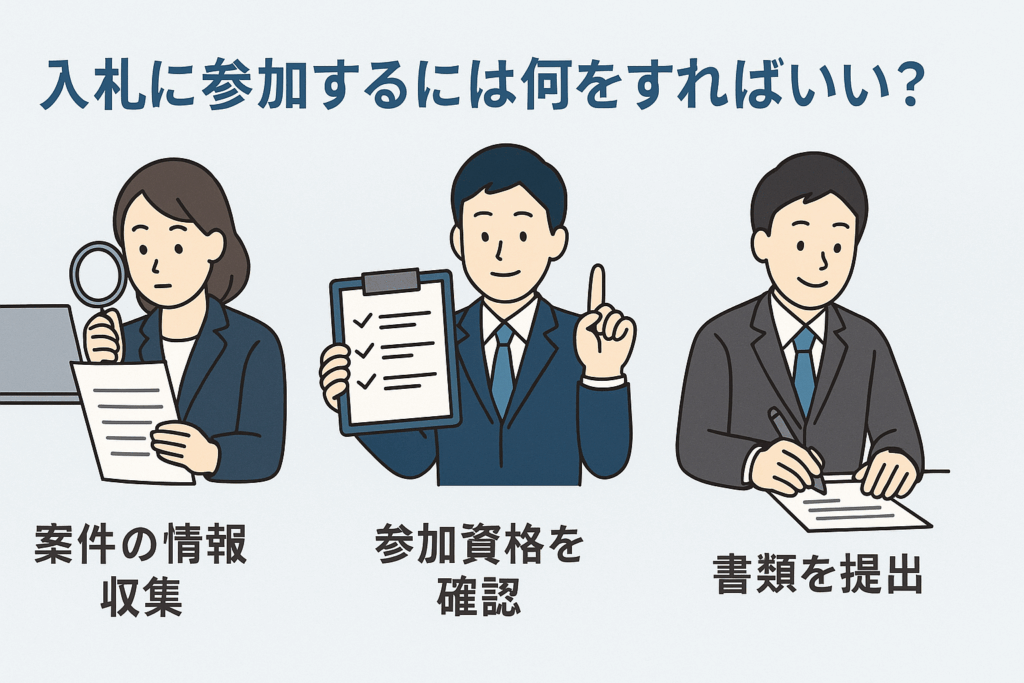

入札に参加するには何をすればいい?

「入札って興味はあるけど、実際にはどう動けばいいの?」

そう感じている方のために、ここでは参加までの流れを3ステップに分けて整理してご紹介します。

ステップ①:まずは「入札参加資格申請」からスタート

入札に参加するには、各自治体や官公庁が定める「入札参加資格(業者登録)」を取得する必要があります。

これは言わば、「この自治体の仕事に応募してもいい」という許可証のようなもの。

申請方法は自治体によって異なりますが、多くの場合は次のような流れです:

- 自治体の公式サイトから「業者登録の案内ページ」を探す

- 提出書類(開業届や納税証明書など)を準備

- 郵送またはオンラインで申請

- 審査→登録完了まで1~2か月かかる場合も

省庁の参加資格(全省庁統一資格)は調達ポータルから申請可能です。詳しくは調達ポータルをご参照ください。

■調達ポータルURL

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101

ステップ②:必要な書類を整えよう

自治体ごとに多少異なりますが、一般的に必要となる書類は以下の通りです:

- 法人の場合:

・履歴事項全部証明書(登記簿)

・直近の決算書

・納税証明書 など - 個人事業主の場合:

・開業届の控えまたは青色申告書の写し

・確定申告書

・業務経歴書やポートフォリオ(クリエイティブ系の場合)

登録後は「登録業種(物品/役務など)」や「営業地域」が設定され、その範囲内で案件に参加できるようになります。

ステップ③:案件を探して情報収集!

登録が完了したら、実際に案件を探して応募のチャンスをつかみましょう。

情報の探し方は以下のような方法があります:

- 各自治体のホームページ(例:市役所/県庁の「入札情報」ページ)

- 「調達ポータル」や「e-Procurement(電子調達システム)」

- 地元商工会議所・業界団体からの案内

- オープンカウンター制度を設けている自治体サイト(※要事前登録)

私自身は、地元自治体の公式サイトを毎週チェックしていたところからスタートし、少しずつ案件に応募して実績を積み重ねてきました。

案件によっては、説明会や質疑応答の機会もあります。わからないことは積極的に問い合わせることで、信頼感にもつながります。

「準備→登録→情報収集」という流れをつかめば、入札参加は想像以上に現実的な一歩になります。

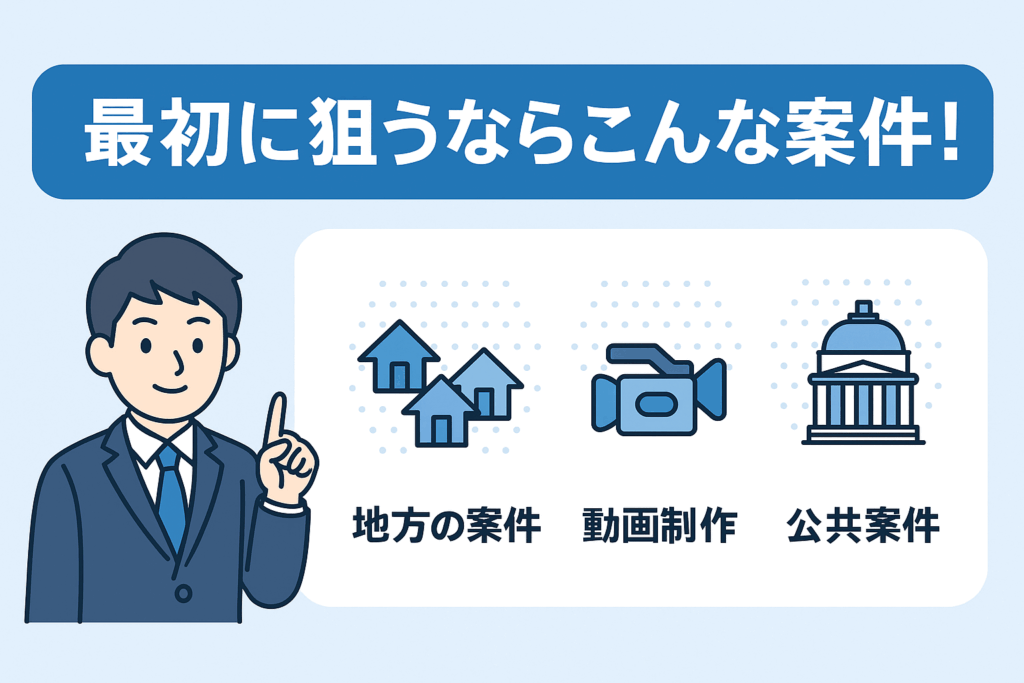

最初に狙うならこんな案件!

入札参加の準備が整ったら、次はいよいよ「どの案件に応募してみるか」を考える段階です。

とはいえ、いきなり大規模な案件に挑むのはハードルが高いもの。

ここでは、初心者でも取り組みやすく、実績づくりにもつながりやすい案件の特徴をご紹介します。

物品調達や軽作業など、初心者向けの案件とは?

まずは比較的難易度が低く、求められる書類も少なめな小規模案件や物品系の調達を狙うのが現実的です。

たとえば:

- 印刷物(チラシ、封筒、パンフレットなど)の納品

- 備品購入(パソコンや消耗品など)

- 簡易な清掃・運搬作業

- イベントで使用するのぼりや装飾品の手配

これらの案件は、技術力よりも「納期遵守」と「誠実な対応」が重視されやすく、初めての受注にもつながりやすいジャンルです。

地元自治体の案件から始めるのがおすすめ

最初は、本社所在地のある自治体(市区町村)をターゲットにするのが◎です。

理由は以下のとおりです:

- 登録や問い合わせがしやすい(近い・電話対応も丁寧)

- 地域密着の案件が多く、競合が少ない

- 小規模事業者の採用実績がある自治体も多い

「落としやすさ」よりも「続けやすさ」で選ぶコツ

初心者が陥りがちなのが、「とにかく落札したい」と価格を下げすぎてしまうこと。

ですが、入札は単発ではなく、継続的に受注していくことで安定した取引に発展するケースが多いです。

そのため、以下のような視点で案件を選ぶのがおすすめです:

- 自社(自分)の得意分野と合っているか

- スケジュール的に無理なく対応できるか

- 一度受けたら“翌年もお願いされる可能性がある”案件か

無理に背伸びするよりも、小さく始めて信頼を積み重ねるほうが、結果的に長く安定した入札参加につながります。

まとめ|入札は誰でもチャレンジできる公共ビジネス

入札は「難しそう」「大手企業しか無理そう」といった印象を持たれがちですが、実際には中小企業や個人事業主でも十分に参加できる、開かれた制度です。

私自身も最初は何も知らない状態からスタートし、

少しずつ情報を集め、登録を済ませ、地元自治体の動画制作案件から実績を積み重ねてきました。

いまでは省庁の案件にも携わるようになり、入札が事業を広げる大きなきっかけになったと実感しています。

入札は、単に「契約を取る手段」ではなく、

- 公共事業を通じて社会に貢献できる

- 継続的な収入源につながる

- 新たな分野に挑戦する入口にもなる

といった多くの可能性を秘めたビジネスの選択肢です。

最初の一歩は、情報を集めること、そして小さな案件にチャレンジしてみること。

本記事が、そんなきっかけとなれば嬉しく思います。