「SESってよく聞くけど、結局どんな働き方なの?」

「自社開発や受託開発とはどう違うの?」

そんな疑問を持つ方に向けて、本記事ではSES(システムエンジニアリングサービス)の基本から、実際の働き方、向いている人の特徴までわかりやすく丁寧に解説します。

IT業界を目指す中で、「SES=ブラック」「キャリアが積みにくい」といったイメージを持っている方も少なくありません。ですが、正しい理解と選び方次第では、SESは未経験者にとって大きなチャンスにもなり得ます。

この記事を読めば、以下のような疑問が解消されます:

- SESの契約形態や業務内容はどうなっているのか?

- 自社開発・受託開発との違いは?

- 未経験からSESに入るメリットとリスクは?

これからITエンジニアを目指す方、あるいは転職を検討している方にとって、進むべき道を見極めるヒントになれば幸いです。

SESとは?基本の定義と仕組み

SES(システムエンジニアリングサービス)とは

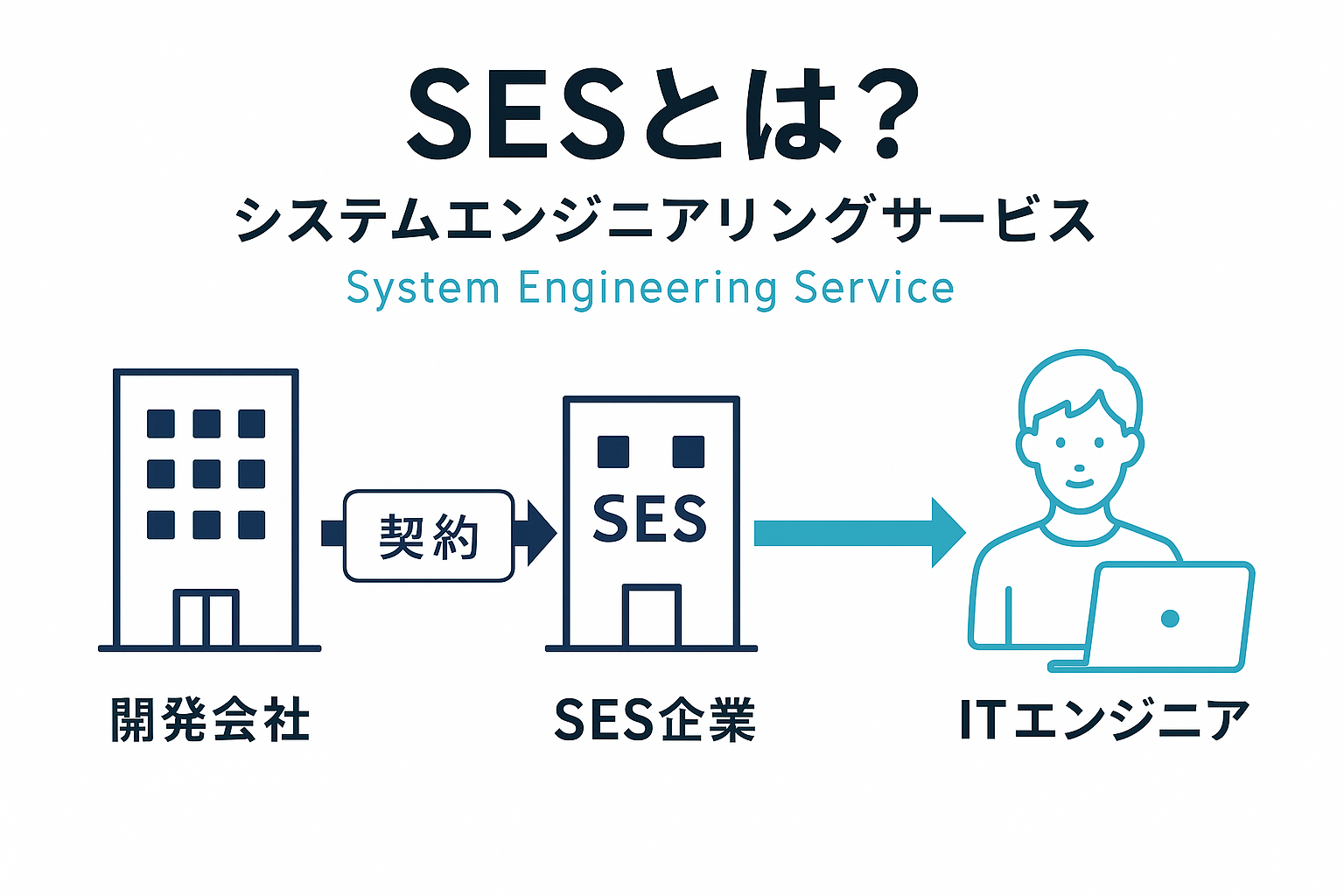

SESとは、System Engineering Service(システムエンジニアリングサービス)の略で、ITエンジニアの技術力を提供する契約形態のことを指します。

企業がエンジニアを自社で雇うのではなく、SES企業を通じてエンジニアを常駐させるという仕組みが特徴です。

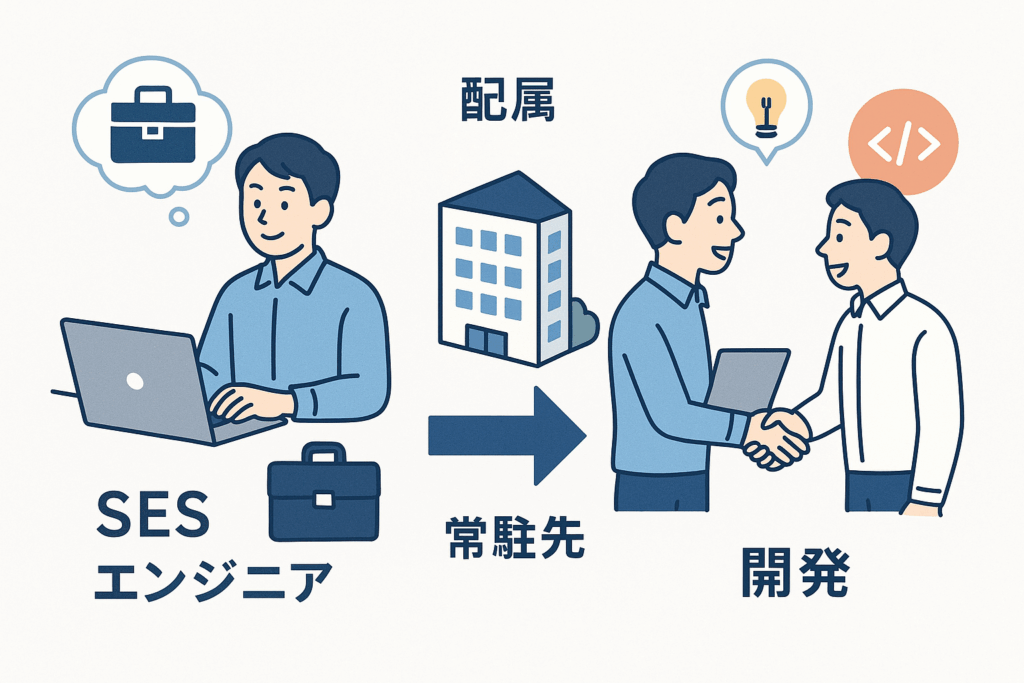

開発会社・SES企業・エンジニアの関係性

SESの基本的な流れは以下の通りです:

- 開発会社(クライアント)が開発リソースを求める

- SES企業が契約を結び、エンジニアをアサイン

- エンジニアが開発会社に常駐し、業務にあたる

このように、エンジニアは自社(SES企業)に在籍しながら、別の会社の現場で働くという形になります。SES企業とクライアントとの間では、「準委任契約」と呼ばれる契約が一般的です。

SESと派遣の違い

「他社で働く=派遣」と誤解されることも多いですが、SESと派遣は大きく異なります。

派遣契約では、指揮命令権が派遣先にありますが、SES契約では指揮命令権はSES企業側に残ったままとなります。

つまり、SESの場合、クライアントはエンジニアに直接的な命令は出せないという点が大きなポイントです。

現場のルール上は曖昧になりがちですが、法律上は明確に区別されています。

SESと請負契約(受託開発)の違い

SESと受託開発も混同されがちですが、こちらも大きく異なります。

受託開発(請負契約)は、成果物に対して報酬が発生する契約であり、納品責任が発生します。

一方でSESは労働時間(稼働)に対して報酬が発生するため、成果物の納品義務はありません。

「何を作るか」ではなく「どのくらい働いたか」が評価対象になる点が、SESの大きな特徴です。

SESの契約形態とお金の流れ

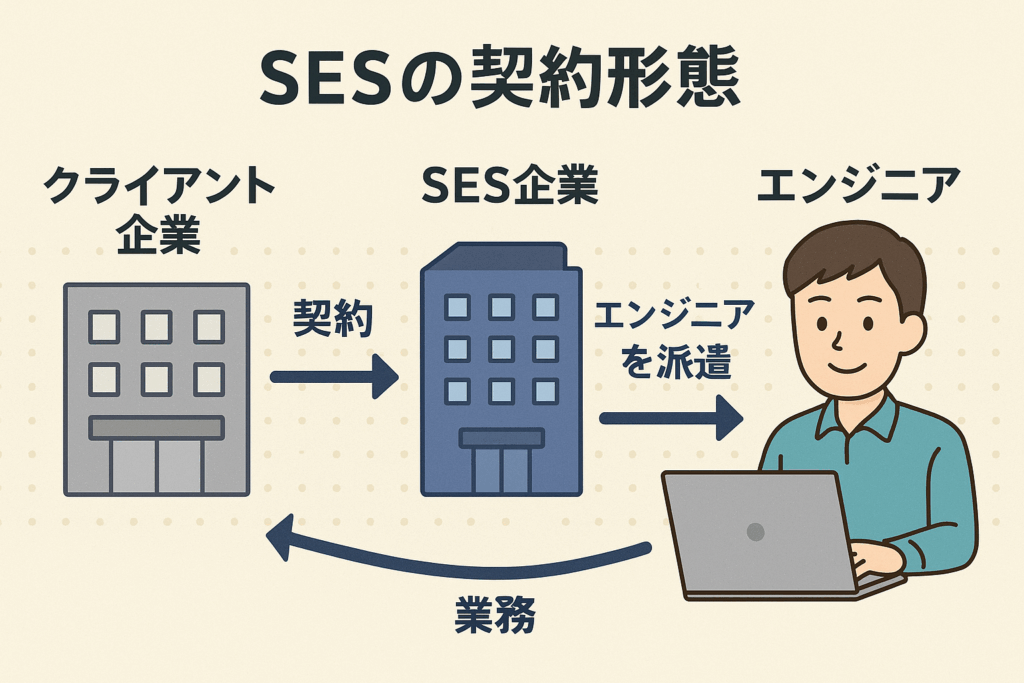

SESは「準委任契約」が基本

SESの契約形態は、主に「準委任契約」と呼ばれるものが用いられます。

これは、成果物の納品責任がなく、労働そのものを提供する契約形態です。

クライアント企業(開発会社)は、業務の一部をSES企業に任せる形でエンジニアを受け入れます。

この契約により、エンジニアは納期に追われることなく、日々の業務に集中できるという特徴があります。

派遣との違い:指揮命令権の所在

SESと似た形式として「派遣」がありますが、大きな違いは指揮命令権の所在にあります。

派遣では派遣先(クライアント企業)に指揮命令権があるのに対し、SESではSES企業に指揮命令権が残るのが原則です。

ただし、実務の現場ではクライアントから直接指示を受けることもあり、実態としては派遣に近いケースも多いのが現状です。そのため、契約形態と実際の働き方にギャップが生じることもあります。

SESにおける「商流」とは?

SESでは、エンジニアが働くまでに複数の企業が介在する「商流」という構造が存在する場合があります。例えば、

- クライアント企業

- 一次請け企業(元請)

- 二次請け企業(仲介)

- SES企業

- エンジニア本人

といったように、中間に複数の企業が挟まることも珍しくありません。

この構造により、エンジニアの報酬が減る原因にもなっており、なるべく上流の企業と契約しているSES企業に所属することが、報酬アップの近道になります。

お金の流れ:どうやって報酬が決まるのか?

SESでは、エンジニアの稼働時間を元に月単価(例:60万円/月)がクライアントからSES企業に支払われます。

そのうちの一部が給与としてエンジニアに還元され、残りはSES企業の利益(マージン)になります。

このマージンは20~40%程度が一般的ですが、企業によっては50%以上を抜くケースもあります。

自分の単価を知っているかどうかで、キャリア戦略が大きく変わるため、単価公開をしている会社かどうかは重要な判断材料になります。

SESエンジニアの働き方

配属先は案件ごとに異なる

SESエンジニアは、案件ごとに異なるクライアント企業へ常駐して業務を行います。

ひとつの現場で数か月〜数年働くケースもあれば、短期間で複数の現場を経験する場合もあります。

このため、プロジェクトごとに開発環境やチーム構成、文化が変わるというのが大きな特徴です。

さまざまな現場で経験を積める反面、適応力も求められます。

配属までの流れ

SES企業に入社すると、まずはスキルや希望に合わせて案件を探す「営業活動」が行われます。

営業担当者が案件を提案し、エンジニアは面談(いわゆる「顔合わせ」)を受けて、配属が決まる仕組みです。

この段階で、自分の希望に合った案件かどうかをしっかり確認することが重要です。

「断る自由があるかどうか」もSES企業選びのポイントになります。

実際の業務スタイル

配属先では基本的に、SESエンジニアも社内メンバーと同じように業務にあたります。

仕様書を読んで設計やコーディングを行ったり、チームでレビューやミーティングに参加したりと、正社員エンジニアと同じレベルの貢献が求められることが一般的です。

ただし、契約内容によっては権限や責任の範囲が限定的な場合もあり、仕様決定や方針には関われないこともあります。

リモート案件はあるのか?

近年では、SESでもフルリモートやハイブリッド型の案件が増えてきました。

ただし、すべての案件がリモートに対応しているわけではなく、出社必須の現場も依然として存在します。

「リモート案件の比率が高いかどうか」は、SES企業によってばらつきがあります。

働き方にこだわりがある場合は、事前に確認しておくことが大切です。

SESのメリットとデメリット

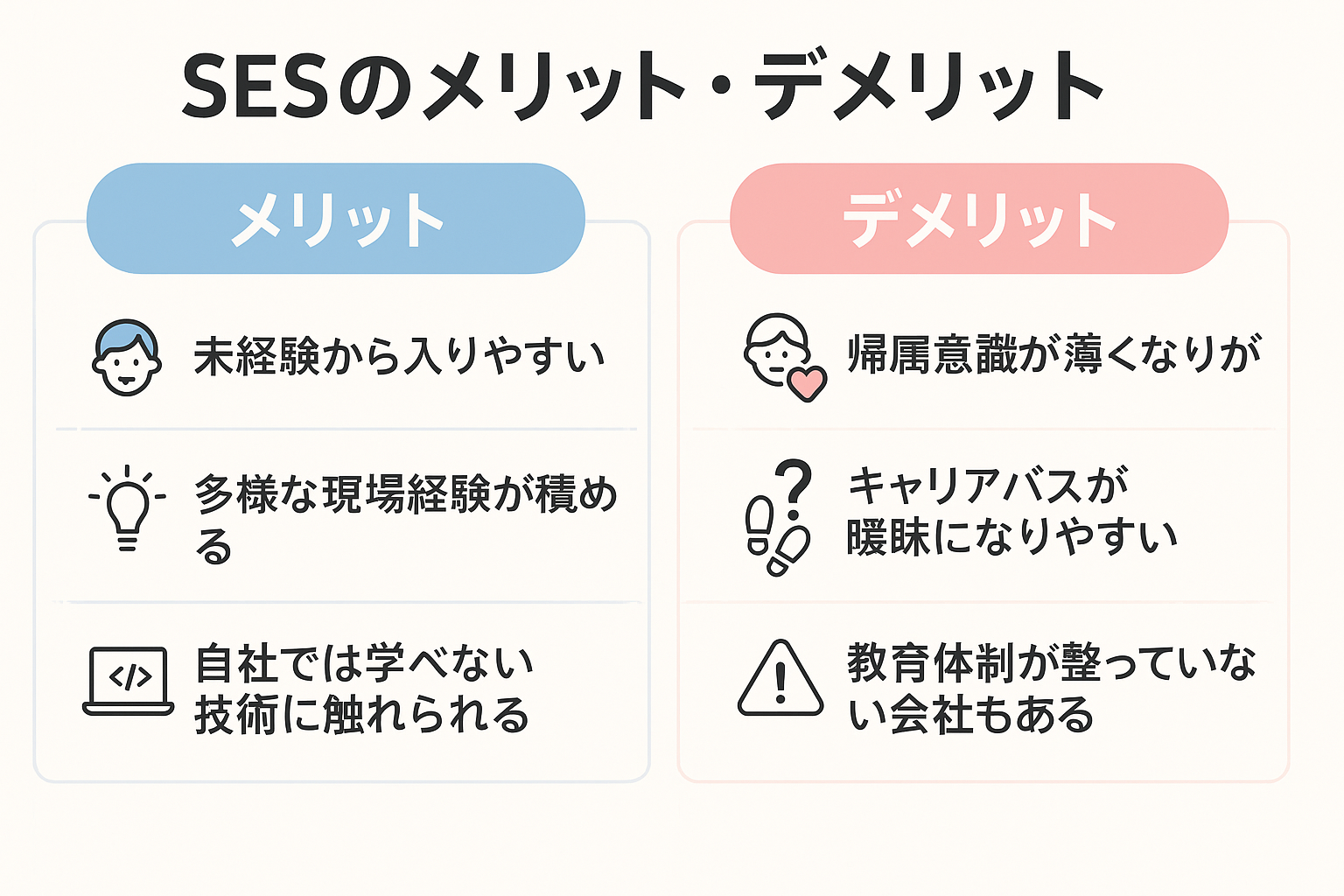

SESのメリット①:未経験から入りやすい

SESは、IT業界未経験者でも比較的参入しやすい働き方です。

企業によっては研修制度を設けていたり、初歩的な案件からスタートできる環境が用意されていることもあります。

「まずは実務経験を積みたい」という人にとって、SESはキャリアの第一歩として活用しやすい選択肢です。

SESのメリット②:多様な現場で経験を積める

SESでは、プロジェクトごとに異なる企業や業種の開発現場を経験できます。

これにより、1社に勤めているだけでは得られない幅広い技術・業務知識を身につけることが可能です。

柔軟性のあるキャリア形成を目指す人にとっては、大きな強みになります。

SESのメリット③:自社では学べない技術に触れられる

大手企業や最新技術を扱う現場に入ることで、自社だけでは学べない技術やツールに触れる機会も増えます。

とくにクラウド、AI、DevOpsなど、今後の市場価値が高い分野に関わるチャンスもあります。

SESのデメリット①:帰属意識が薄れやすい

SESエンジニアは常駐先で働くことが基本のため、所属するSES企業との接点が少なくなりがちです。定期的な面談や社内イベントなどのフォローがない場合、「自分はどこの会社の人間なのか分からない」という状態になることもあります。

SESのデメリット②:キャリアパスが曖昧になりやすい

さまざまな現場を転々とすることで、専門性や実績が積みにくくなるケースもあります。

自分のスキルがどこまで伸びているか把握しづらく、将来のキャリア像が描きにくいと感じる人もいます。

SESのデメリット③:教育体制が整っていない企業もある

SES企業の中には、教育制度やキャリア支援がほとんど整備されていない会社も存在します。

そうした企業では、現場任せのOJTだけで成長を求められるため、自発的な学習が欠かせません。

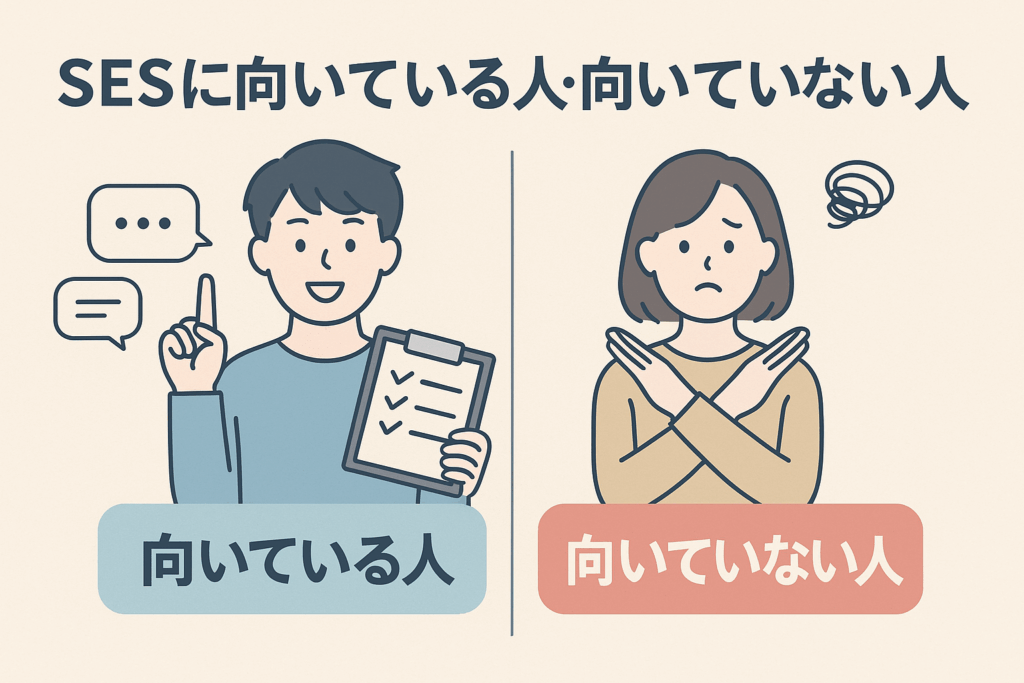

SESに向いている人・向いていない人

向いている人①:柔軟な環境適応力がある人

SESエンジニアは、プロジェクトごとに異なる企業やチームに常駐するため、新しい環境に素早く適応できる柔軟性が求められます。

初めての現場でも前向きに取り組める人は、活躍のチャンスが広がります。

向いている人②:人とのコミュニケーションが得意な人

現場では、他社のチームと連携を取る機会が多いため、円滑なコミュニケーション能力が非常に重要です。

「聞く力」「伝える力」がある人は、信頼されやすく、長期案件にも繋がりやすくなります。

向いている人③:幅広い経験を積みたい人

ひとつの企業にとどまらず、さまざまな技術・業務領域を体験したい人にとってSESは最適です。

特定分野にとらわれず、汎用的なスキルを広げたい方にはうってつけの環境です。

向いていない人①:ひとつの現場で腰を据えて働きたい人

SESでは異動や契約終了が発生するため、長期的に同じ場所で働きたい人には不向きな面もあります。一貫性のあるチームで成長したい人には、自社開発のほうが適しているかもしれません。

向いていない人②:主体的に動くのが苦手な人

SESでは、現場に任されることが多く、自分から学ぼうとする姿勢が重要になります。

指示待ちになりがちな人は、スキルが停滞しやすく、成長機会を逃してしまう可能性があります。

SES企業の選び方と注意点

ポイント①:単価・マージンの透明性

SESで働くうえで、自分がいくらで契約されているか(=単価)を知ることはとても重要です。

しかし、企業によっては単価やマージン(企業の取り分)を非公開にしている場合があります。

「単価を公開してくれるかどうか」は、企業の透明性や誠実さを判断するひとつの基準になります。

ポイント②:案件選択の自由があるか

配属される案件は、エンジニアのキャリアに大きな影響を与えます。自分の希望やスキルに合った案件を選べるか、断る権利があるかどうかは、長く働くうえで非常に重要です。

「面談が強制される」「希望していない案件にアサインされた」といったケースが頻発する企業には注意が必要です。

ポイント③:営業担当の対応力・サポート体制

営業担当者の力量によって、自分に合った案件が見つかるかどうかが左右されます。また、現場でのトラブルがあったときに、しっかり相談に乗ってくれる体制があるかも大切です。

「ほったらかしにされる」SES企業は避けるべきです。

ブラックSES企業を見分けるポイント

以下のような特徴を持つ企業は、ブラックSES企業の可能性があるため注意しましょう:

- 単価を開示しない

- 営業面談が強制的

- 帰社日や面談が一切ない

- スキルアップ支援がない

- 社員の定着率が極端に低い

少しでも「違和感」を覚えたら、複数の企業を比較検討することが大切です。

よくあるQ&A

Q1. 未経験でもSESに入れますか?

はい、入れます。

SESは、IT業界未経験者に門戸が開かれている働き方です。

企業によっては、基礎研修やOJT制度を整えているところもあり、学ぶ意欲があればチャンスがあります。

ただし、企業によってサポート体制は異なるため、「教育支援の有無」は事前に確認しておきましょう。

Q2. スキルアップできますか?

できますが、主体性が重要です。

SESでは現場ごとに業務内容が異なるため、幅広い経験を積めるチャンスがあります。

とはいえ、成長のスピードは自分次第。待ちの姿勢ではなく、自ら学ぶ意識が必要不可欠です。

Q3. 客先でトラブルがあった場合はどうすれば?

まずは所属するSES企業の営業担当に相談しましょう。

SES契約では、指揮命令権はSES企業にあります。現場での問題は、企業間での調整で解決するのが原則です。

ひとりで抱え込まず、定期的なフォロー体制がある会社かどうかも重要なチェックポイントです。

Q4. SESから自社開発や受託開発に転職できますか?

可能です。

SESでの経験は、業務理解力やチーム開発スキルとして評価されることが多く、キャリアのステップアップとして活用する人も多くいます。

ただし、スキルや実績の「棚卸し」ができていないと、うまく伝わらない場合もあるため、転職活動の準備も計画的に進めましょう。

最近では、受託開発や自社開発にも挑戦しているSES企業が増えています。

SES以外の事業部があるかどうかも確認するとよいかもしれません。

SESを正しく理解し、自分に合った道を選ぼう

SES(システムエンジニアリングサービス)は、未経験者でもIT業界に飛び込めるチャンスがある契約形態であり、幅広い現場経験を通してスキルを磨ける環境でもあります。

一方で、案件の流動性やキャリアの不透明さといったデメリットも存在し、誰にとってもベストな選択肢とは限りません。

だからこそ大切なのは、「自分にとって何が大切か」を見極めたうえで、企業選び・キャリア設計を主体的に行うことです。

本記事を通じて、あなたがSESという働き方を前向きに考えるきっかけになれば幸いです。